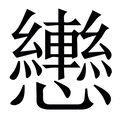

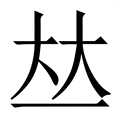

掝, 拼音为huò,xù, 收录于康熙字典卯集中, 手部, 康熙笔画为12画, 《康熙字典》原文:【正韻】穫北切,音或。與或惑通。【荀子·不苟篇】以己之僬僬,受人之掝掝。【註】掝,惛也。

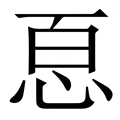

【惑】字《康熙字典》

《康熙字典》原文

【廣韻】【正韻】戸國切【集韻】【韻會】穫北切。【說文】亂也。从心或聲。【廣韻】迷也。【增韻】疑也。

又【諡法】滿志多窮曰惑。

又熒惑,星名。

又或作掝。【荀子·不苟篇】誰能以己之僬僬,受人之掝掝。 亦通作或。【孟子】無或乎,王之不智也。【史記·賈誼服鳥賦】衆人或或。本作或,後加心以別之。

汉辞宝注解

《康熙字典》【惑】字的通假字:或

《康熙字典》所收录【惑】字音韵(读音):

--【正韻】戸國切

--【韻會】穫北切

【惑】字本义为疑惑,分辨不清。

【惑】字造字法为形声:从心、或声。

【惑】字五行属水, 字形结构为上下, 可拆字为“或 心”。

【惑】字收录于《康熙字典》卯集上, 心部, 现代部首为心, 康熙笔画为12画, 简体笔画为12画。

(注)参考资料:以上【惑】字释义主要来源于清代《康熙字典》内府刻本,即武英殿版。

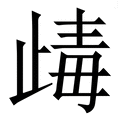

【集韻】越逼切,音閾。【說文】邦也。从口从戈,以守一。一,地也。通作域。

【集韻】越逼切,音閾。【說文】邦也。从口从戈,以守一。一,地也。通作域。 【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】 當經切,音玎。十幹名。【說文】夏時萬物皆丁實。丁承丙,象人心。【六書正譌】丁,蠆尾也,象形。凡造物必以金木爲丁附著之,因聲借爲丙丁字。【爾雅·釋天】太歲在丁曰彊圉,月在丁曰圉。【禮·月令】仲春之月上丁,命樂正習舞釋菜。

當經切,音玎。十幹名。【說文】夏時萬物皆丁實。丁承丙,象人心。【六書正譌】丁,蠆尾也,象形。凡造物必以金木爲丁附著之,因聲借爲丙丁字。【爾雅·釋天】太歲在丁曰彊圉,月在丁曰圉。【禮·月令】仲春之月上丁,命樂正習舞釋菜。 【唐韻】徐兩切【集韻】【韻會】【正韻】似兩切,

【唐韻】徐兩切【集韻】【韻會】【正韻】似兩切,